Le 26 août 1940, par la voix de son gouverneur Félix Éboué, le Tchad est la première colonie à rejoindre la France libre. Quelques jours plus tard, c'est au tour du Cameroun et du Congo français de faire de même. Brazzaville devient alors la capitale de l'Afrique française libre.

"Dans intérêt France et Empire et afin éviter ruine territoire ai décidé en plein accord avec colonel commandant militaire instituer politique impliquant union avec forces françaises libres du général de Gaulle et collaboration entre nos alliés britanniques et nous." Le 26 août 1940, quelques semaines après l'armistice, c'est par ces mots écrits dans un télégramme que le gouverneur Félix Éboué annonce qu'il continue le combat.

Il proclame le ralliement du Tchad à la France libre, lui offrant ainsi le premier territoire de l’Afrique française libre. Dans les jours qui suivent, le Congo-Brazzaville et l’Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine) annoncent à leur tour leur ralliement.

Pour France 24, l'historien Eric Jennings, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toronto et auteur de "La France libre fut africaine" (éditions Perrin), revient sur cette résistance à l'Allemagne nazie qui ne fut pas seulement portée en métropole ou à Londres, mais aussi en Afrique. Ces territoires apportèrent à la fois des hommes, mais aussi des ressources à la France libre.

France 24 : Le 26 août 1940, le Tchad, par la voix de son gouverneur Félix Éboué, se rallie à la France libre. Pourquoi fait-il ce choix ?

Éric Jennings : Le ralliement du Tchad décidé par son gouverneur Félix Éboué est motivé par plusieurs facteurs. Fin juin 1940, les rumeurs courent au sujet de l’arrivée d’une commission italienne d’armistice. Le Tchad partage sa frontière septentrionale avec la Libye mussolinienne. Éboué est déterminé à éviter cette humiliation et à poursuivre le combat, d’autant que la proximité italienne offre justement une telle opportunité. Par ailleurs, en tant qu’homme de gauche et de couleur, franc-maçon de surcroît, Éboué rejette la tournure que prend le nouveau gouvernement dit de Vichy, et en particulier ses premières mesures d’exclusion. Ceci étant, le gouverneur Éboué a également le sens pratique ; avant d’annoncer son ralliement à la France Libre du général de Gaulle, il négocie avec les autorités du Nigeria britannique voisin. Le ralliement doit en effet désenclaver le Tchad, et assurer des débouchés pour sa production de coton, par exemple. Éboué doit enfin convaincre les éléments militaires du Tchad du bien-fondé d’un ralliement. Il ne faut pas oublier qu’en rejoignant de Gaulle en 1940, l’on risque tout : il s’agit d’un saut dans l’inconnu. Ceux qui le font craignaient à juste titre pour leur carrière, pour leurs familles restées en France, etc. Vichy condamne d’ailleurs à mort par contumace bon nombre des chefs de file de la France Libre.

En quoi ce ralliement est d'importance pour le général de Gaulle ?

Ce ralliement est capital pour de Gaulle parce qu’avant cela, lui qui avait espéré continuer le combat depuis l’Algérie n’avait vu qu’un seul territoire colonial se rallier à lui, le 20 juillet 1940. Il s’agissait du bien modeste archipel des Nouvelles-Hébrides [situé sur l’actuel territoire du Vanuatu] partagé depuis longtemps entre le Royaume-Uni et la France. Le général rebelle ne dispose par ailleurs d’aucune légitimité constitutionnelle ni internationale. Autant dire qu’avant le 26 août 1940, il dépend entièrement de la bonne grâce du Premier ministre britannique, Winston Churchill. Les ralliements de la fin août 1940 lui apportent soudain une base fiscale, des sujets, des combattants, des assises territoriales, et une légitimité certaine. Tout bascule entre le 26 et le 28 août 1940.

Le 27 août 1940, c'est au tour du Cameroun français de se rallier, puis du Congo. Comment s'effectuent ces ralliements ?

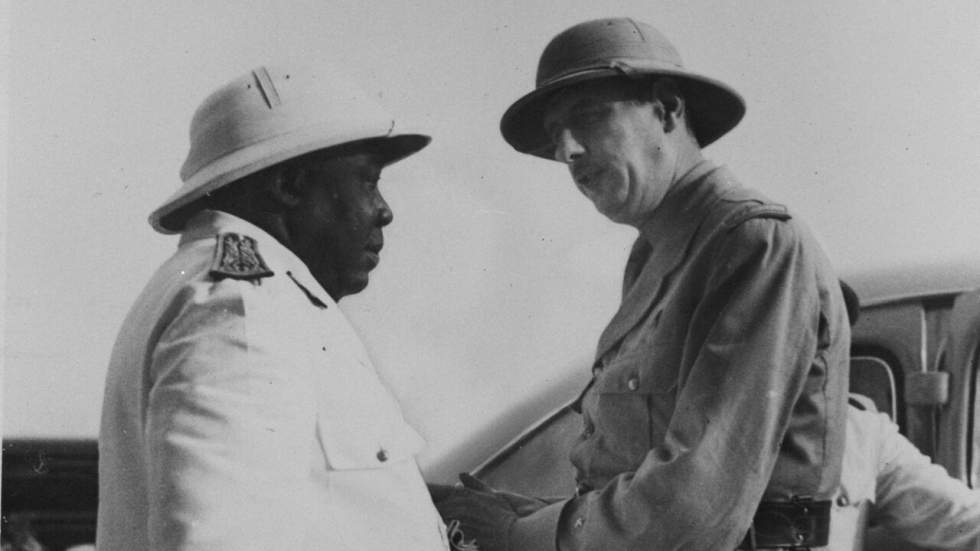

Le ralliement du Tchad est décidé depuis l’intérieur. Au Cameroun et au Congo, c’est tout le contraire. À tel point que certains historiens se sont interrogés sur le bien-fondé du terme "ralliement". L’élan décisif vient bien de l’extérieur, des émissaires dépêchés par de Gaulle depuis Londres : Philippe Leclerc au Cameroun et Edgard de Larminat au Congo français. Il faut souligner que dans les territoires qui nous concernent, la population européenne n’est jamais consultée, encore moins la population africaine : le basculement d’août 1940 n’est pas un référendum, mais plutôt une sorte de putsch. Ce sont du reste des opérations de bien modeste envergure qui ravissent ces territoires à Vichy, une sorte de bluff. Ainsi, le Cameroun est pris le 27 août par 24 hommes armés de 17 pistolets empruntés aux Britanniques. Quant à Edgard de Larminat, il réussit à persuader les militaires sur place à Brazzaville, à commencer par des sous-officiers africains peu enclins à prendre le parti d’un régime prônant le compromis avec Hitler, d’expulser le général Husson fidèle à Vichy. Les archives d’outre-mer disposent de clichés montrant l’éviction de ce dernier, manu militari. Ces basculements constituent bel et bien une sorte de coup d’État.

Vous écrivez dans votre livre que "le combattant résistant archétypal de la première heure n'est pas un Savoyard coiffé d'un béret, mais plutôt un Tchadien, un Camerounais, ou un habitant de ce qu'on appelait alors l'Oubangui-Chari" [actuelle Centrafrique]. Quel rôle ont joué ces combattants africains dans les débuts de la résistance ?

Entre 1940 et 1943, la France libre recrute plus de 17 000 combattants en Afrique-Équatoriale française (AEF) et au Cameroun, en plus des milliers d’hommes qui se trouvent déjà sur le sol de ces territoires au moment des ralliements. Les estimations des premières forces françaises libres ne font pas consensus, mais ces chiffres laissent penser qu’environ le tiers au moins de tous les combattants français libres en 1941 sont issus d’Afrique subsaharienne. C’est la conséquence d’un recrutement intense en Afrique, certes, mais aussi, on l’oublie trop souvent, du peu d’attractivité de la France libre dans l’opinion publique européenne avant 1942. L’historien Jean-François Muracciole a en effet souligné le grand creux dans le recrutement d’Européens dans les rangs français libres entre la tragédie de Dakar en septembre 1940 et la fin 1942. Pour toutes ces raisons, il convient de compléter le portrait du Français libre de la première heure : les combattants de Leclerc dans le Sahara en 1941 sont très majoritairement africains, principalement tchadiens, camerounais et centrafricains.

Il convient aussi de rappeler que la première victoire française libre sous pavillon français libre a lieu en Libye méridionale, à Koufra en 1941. Les troupes de Leclerc ont traversé le Sahara depuis le Tchad pour ravir cette forteresse. S’ensuit une implication soutenue des unités africaines de la France libre dans la Corne de l’Afrique, en Libye, puis en Tunisie.

Quelles étaient les motivations de ces hommes ?

Parmi les volontaires, les motivations s’avèrent multiples : antinazisme, idéalisme, mais aussi la quête d’une carrière ou d’une formation spécifique, comme les chauffeurs camerounais du général Leclerc, qui remplissent un rôle de ravitaillement crucial au Sahara. D’autres choisissent l’armée pour éviter le travail forcé sur les chantiers ou dans les mines. D’autres, enfin, sont enrôlés dans des conditions douteuses.

Tous n'étaient donc pas des volontaires ?

Non. S’il est impossible de rétablir les proportions exactes de volontaires à partir des sources dont nous disposons, nous savons que certaines recrues africaines portent alors l’étiquette "volontaire" et d’autres non. En dehors des villes, le recrutement se fait souvent par sous-traitance : des recruteurs s’appuient sur des chefs locaux, les sommant de leur apporter quantité d’hommes rapidement. Un grand nombre de recrues de ce type ne savent pas dans quoi elles s’impliquent : certains ne parlent pas le français et ne comprennent pas l’engagement qu’on leur présente. D’autres tentent de fuir dans les heures suivant leur incorporation. On recense des cas de recrutement forcé sur tous les vastes territoires qui nous concernent, du Tchad au Gabon en passant par le Cameroun.

Dans votre ouvrage, vous mentionnez également que l'Afrique n'a pas seulement apporté des troupes à la France libre, mais aussi des ressources ?

Effectivement, l’AEF et le Cameroun livrent leurs ressources aux alliés et à la France libre. La région produit de longue date des bois précieux, de la cire, du coton, des palmistes. Mais les denrées les plus significatives à partir de 1940 sont l’or, le caoutchouc et le rutile, métal utilisé dans le blindage. L’or alimente les coffres de la France libre, lui permettant de se sevrer quelque peu de sa dépendance envers le Royaume-Uni. Si l’or est principalement destiné aux coffres français libres, le caoutchouc vient plutôt rehausser l’importance de la France libre auprès de ses alliés. En 1942, à la suite des percées japonaises en Asie du Sud-Est, Washington et Londres lancent un SOS : leurs réserves de cet ingrédient essentiel pour les pneus d’engins militaires s’épuisent. Les autorités françaises libres réagissent. L’AEF et le Cameroun sont alors touchés entre 1942 et 1944 par la fièvre du caoutchouc.

Pourquoi, selon vous, la participation de l'AEF et du Cameroun à la France libre n'est-t-elle pas plus connue ?

C’est une question complexe. Dans l’euphorie de 1944-1945, les troupes coloniales sont rarement placées au premier plan. À n’en pas douter, on enregistre quelques exceptions, comme une exposition qui se tient alors au Grand Palais et qui porte sur le rôle des colonies dans la victoire. Toutefois, globalement, l’accent est mis plutôt sur les maquis, les FFI, la résistance intérieure dont l’envolée a été bien plus tardive (1943), aux dépens de la première résistance qu’est la France libre. La chronologie à elle seule ne saurait pourtant tout expliquer, car les forces africaines sont toujours actives en 1945, mises à disposition pour nettoyer les derniers bastions allemands des poches de l’Atlantique. En tout cas, en matière d’opinion publique, au moment de la Libération et dans les années qui s’ensuivent, la France libre au sens large est négligée par rapport à la résistance intérieure.

Puis s’opère une deuxième marginalisation. Au sein de la France libre, l’apport de la première heure de l’Afrique centrale est lui aussi minoré par rapport à celui de l’Afrique du Nord (qui commence en 1943), et de la métropole (1943 pour la Corse, 1944 pour le reste de l’Hexagone). Le résultat final, l’oubli du rôle de l’AEF et du Cameroun, est d’autant plus surprenant que la précocité de l’engagement compte normalement beaucoup chez les Français libres : l’engagement en 1940, plutôt que 1942 par exemple, est en règle générale source de fierté et d’honneur. Il demeure donc surprenant que ni Brazzaville, ni Londres d’ailleurs, n’aient reçu le titre de Compagnon de l’Ordre de la Libération, contrairement à Paris, Nantes, Grenoble, Vassieux-en-Vercors ou l’Île de Sein. C’est finalement une vision très hexagonale qui a occulté la réalité d’une France libre remarquablement cosmopolite et diverse.