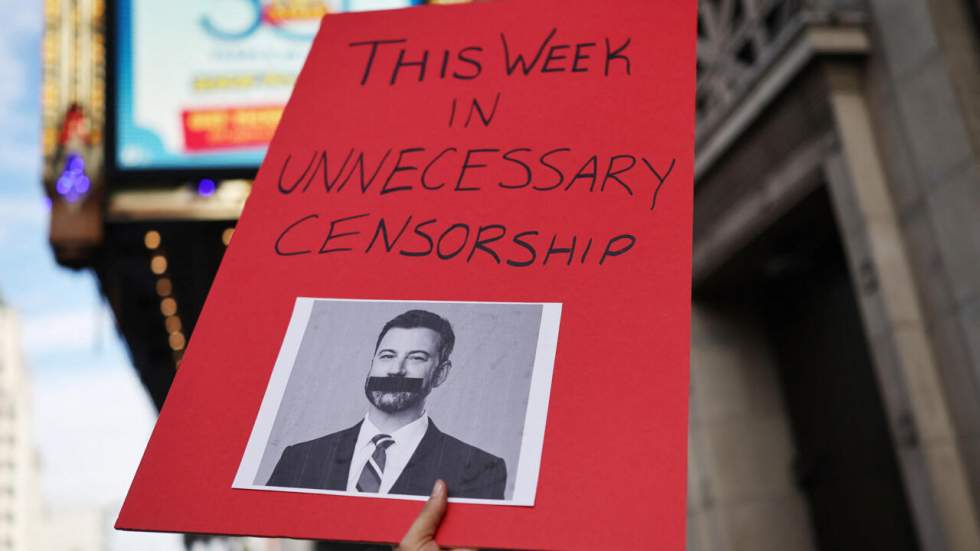

Une manifestante brandit un panneau dénonçant la suppression de l'émission de Jimmy Kimmel après ses commentaires sur Charlie Kirk, à Los Angeles, le 18 septembre 2025. © Mario Tama, Getty Images via AFP

Le premier amendement à la Constitution des États-Unis, qui consacre la liberté d'expression, fait l'objet d'âpres débats depuis l'assassinat de l'influenceur trumpiste Charlie Kirk.

Jeudi 18 septembre, plusieurs responsables démocrates de haut rang ont accusé Donald Trump de "faire la guerre contre le premier amendement" après l'arrêt par la chaîne de télévision ABC de l'émission de Jimmy Kimmel, un humoriste qui a accusé la droite d'exploiter politiquement cet assassinat.

La décision est tombée peu après que Brendan Carr, le patron de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, a publiquement critiqué Jimmy Kimmel et menacé ses diffuseurs.

Le président américain s'était réjoui mercredi de la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel, l'un de ses plus célèbres critiques, saluant une "excellente nouvelle pour l'Amérique".

"Félicitations à ABC d'avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n'a AUCUN talent", a estimé le président américain sur son réseau Truth Social, après que la chaîne a annoncé la suspension du programme pour une "durée indéterminée", en réaction à des propos de l'animateur sur le récent assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk.

La grande association de défense des libertés publiques ACLU a reproché au gouvernement Trump de faire "pire que le maccarthysme", mouvement de répression anticommuniste né après la Seconde Guerre mondiale et devant son nom au sénateur républicain Joseph McCarthy.

L'histoire américaine jalonnée de tentatives de censure des voix dissidentes

Ratifié en 1791, le "First Amendment" fait partie d'un ensemble de dix amendements à la Constitution établissant les droits fondamentaux.

Il prévoit que "le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement".

Ce texte devait au départ être le troisième amendement, mais les États américains n'ont pas réussi à s'entendre sur les deux textes censés le précéder, qui portaient sur le fonctionnement parlementaire.

Le "First Amendment", cimenté par une abondante jurisprudence, "représente vraiment notre identité nationale", explique à l'AFP David Super.

Pour afficher ce contenu YouTube, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixUne extension de votre navigateur semble bloquer le chargement du lecteur vidéo. Pour pouvoir regarder ce contenu, vous devez la désactiver ou la désinstaller.

Réessayer

Selon ce professeur de droit à l'université Georgetown, "la conviction que le gouvernement ne peut faire taire aucun de nous" fait office de socle commun pour les Américains, au-delà de leurs origines ethniques.

La conception américaine de la liberté d'expression protège même les opinions "les plus répugnantes moralement" de toute répression pénale, souligne pour l'AFP Eugene Volokh, professeur de droit à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il souligne toutefois que l'histoire des États-Unis est jalonnée de tentatives visant à étouffer des voix dissidentes.

Le deuxième président, John Adams, a par exemple signé en 1798 une loi interdisant de publier des "écrits faux, scandaleux ou malveillants" à l'encontre des autorités.

Pendant la Première Guerre mondiale, l'expression d'opinions pacifistes a été interdite. Dans les années 1920 puis dans les années 1950, quiconque faisait part de sympathies communistes aux États-Unis risquait de sérieux ennuis. Et dans les années 1960, les États du Sud ont bataillé contre la mobilisation en faveur des droits civiques des Afro-Américains.

Réaction d'Obama

Fustiger la "cancel culture" de la gauche progressiste, accusée de pousser hors de la sphère publique des personnalités conservatrices, et donc d'attenter à la liberté d'opinion, est un pilier de la rhétorique trumpiste.

Les démocrates retournent désormais l'accusation contre Donald Trump, qui a attaqué en justice plusieurs grands médias américains et certaines universités.

"Après avoir déploré la 'cancel culture' pendant des années, le gouvernement la porte à un niveau sans précédent et dangereux", a accusé jeudi sur X l'ancien président démocrate Barack Obama.

Le vice-président, J. D. Vance, qui invoque la liberté d'expression pour reprocher à certains gouvernements européens d'entraver les idées d'extrême droite, a appelé à dénoncer auprès de leurs employeurs des personnes qui se seraient réjouies de la mort de Charlie Kirk.

Des critiques même à droite

La ministre de la Justice, Pam Bondi, a toutefois provoqué un malaise à droite en déclarant en début de semaine que ses services "poursuivraient" quiconque proférerait "des discours haineux" ("hate speech") en lien avec l'influenceur assassiné.

Le premier amendement "protège tout à fait les discours haineux", a corrigé le sénateur conservateur Ted Cruz sur X. La ministre a ensuite assuré, dans une déclaration reproduite par les médias, qu'elle ne visait que des propos incitant à la "violence".

Le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson a lui appelé à la "désobéissance civile" en cas de limitation par le gouvernement de la liberté d'expression.

De la même manière, certaines voix de la droite radicale avaient critiqué un décret signé fin août par Donald Trump punissant d'un an de prison quiconque brûlerait le drapeau national.

"Jamais de la vie je ne brûlerais un drapeau. Mais je suis tenté comme jamais de le faire quand un président me dit que je n'en ai pas le droit. Je suis un citoyen américain libre. Si un jour j'ai envie d'y mettre le feu, je le ferai", avait tempêté un animateur radio conservateur, Jesse Kelly, sur X.

La Cour suprême considère depuis un arrêt de 1989 qu'un tel acte relève de la liberté d'expression et est donc protégé par le premier amendement.

Avec AFP