Le projet de loi de programmation pluriannuelle de recherche, qui doit être présenté au Conseil des ministres mercredi 15 juillet, a suscité une vague de mécontentement au sein du monde scientifique et universitaire. Pour les chercheurs, ce texte ne tire pas les enseignements de la crise du Covid-19, qui a démontré l’importance de la recherche dans les situations d’urgence sanitaire.

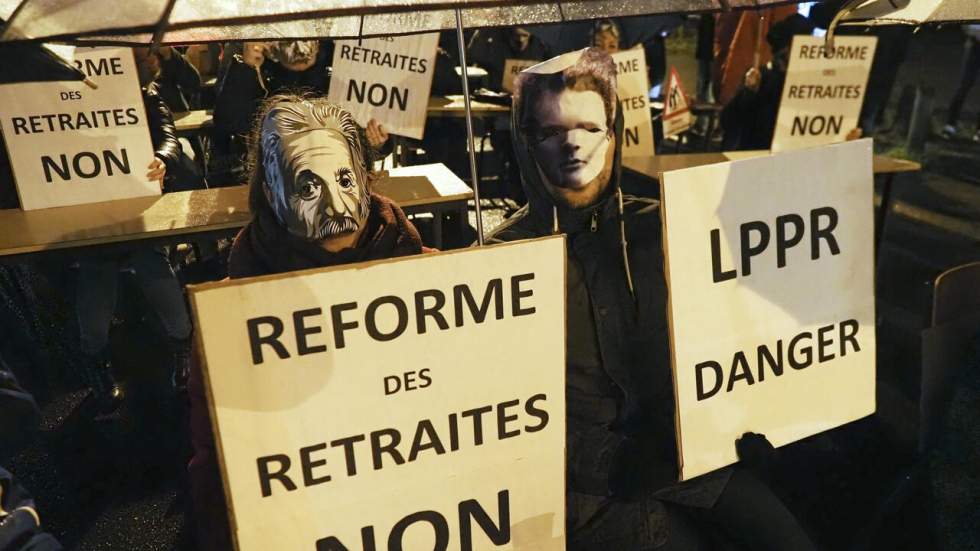

Repoussé à un peu plus tard dans la chaleur de l’été. Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), initialement prévu pour être présenté au Conseil des ministres du 8 juillet, devrait finalement être discuté lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, mercredi 15 juillet. Officiellement, ce retard est dû au remaniement, mais il arrange bien les affaires de l’exécutif tant ce texte a soulevé un tollé dans le monde scientifique, lorsqu’il a été dévoilé en juin.

“C’est un texte très attendu par le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, car les lois de programmation dans ce domaine sont rares et doivent servir à améliorer la situation”, rappelle Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des maladies infectieuses, contacté par France 24. Les espoirs sont d’autant plus importants que la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l’importance de la recherche pour comprendre le coronavirus et chercher un remède. “La crise du Covid-19 nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement pour le long terme”, avait même souligné Emmanuel Macron, en mars dernier, lors d’une visite à l’Institut Pasteur.

L’argent pas au rendez-vous

Mais le 6 juin, le monde scientifique s’est réveillé avec une gueule de bois en découvrant le détail de cette LPPR. Depuis lors, les tribunes, les pétitions et les coups de gueule de chercheurs et universitaires se sont multipliés dans les médias. Même le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a rendu un avis défavorable sur ce texte, le 24 juin. La “programmation financière n’est pas à la hauteur des défis considérables auxquels notre pays doit faire face”, écrivent ces représentants du monde socio-professionnel.

Cette bronca ne semble pas avoir fait bouger le gouvernement d’un iota et Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, a été reconduite à son poste lors du remaniement.

Ce qui dérange le monde scientifique avant tout, c’est une histoire de gros sous. Emmanuel Macron avait promis un “effort [d’investissement] inédit depuis la période d’après-guerre” en évoquant, en mars, une enveloppe de cinq milliards d’euros supplémentaires par an pour la recherche. Le montant est bien inscrit dans le projet de loi mais “seulement 104 millions d’euros sont budgétisés pour 2021, et le reste constitue des promesses d’investissement sur 10 ans”, regrette Samuel Alizon. Autrement dit, rien n’empêche l’éventuel successeur d’Emmanuel Macron, en 2022, d’ignorer les promesses faites par l’actuel locataire de l’Élysée.

Le décalage entre la parole présidentielle et la réalité du texte est d’autant plus décevant pour le monde scientifique que la France est encore loin de “l’objectif fixé dans la ‘stratégie Europe 2020’ [adoptée par les pays européen en 2013, NDLR] d’investir 3 % du PIB dans la recherche d’ici 2020”, rappelle l’avis du Cese. Actuellement, l’investissement français tourne autour de 2,2 % du PIB et le décrochage avec certains voisins européens qui ont déjà atteint cet objectif, à commencer par l’Allemagne, risque de s’accentuer. Berlin s’est ainsi engagé, dans le cadre de son plan de relance de sortie de crise sanitaire, à allouer 60 milliards d’euros d’ici 2023 à la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation.

Précarité et vision à court terme

Mais le manque d’argent n’est pas le seul point de cette loi de programmation, qui fait le malheur des scientifiques et universitaires. C’est toute la vision “court-termiste de ce projet de loi”, qui est dénoncée par le secteur, explique Samuel Alizon. L’un des changements prévus dans le texte qui cristallise le plus de mécontentements concerne la création de “CDI de mission scientifique”. Il s’agit de contrat à durée indéterminée… jusqu’à la fin d’un projet de recherche. “L’objectif semble être de contourner la règle de la transformation obligatoire en CDI des relations contractuelles d’une durée supérieure à six ans”, craint le Collectif université ouverte.

Une mesure qui aggraverait la “précarité dans la recherche, accentuant la concurrence au détriment d’une recherche à long terme”, dénonce Samuel Alizon. En effet, d’après lui, “lorsque vous êtes précaire et que votre salaire dépend de ce que vous allez publier en fin de mois, vous n’allez pas faire les mêmes recherches que si vous aviez le temps”.

Ce chercheur dénonce aussi la mise en place d’un système de “pilotage accru de la recherche”. Le gouvernement prévoit, en effet, d’augmenter substantiellement le budget de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Cet organisme devrait disposer à terme d’un milliard d’euros en plus par an pour financer les programmes de recherche. Une perspective qui ne réjouit pas tous les chercheurs car “l’ANR fonctionne sur un système d’appels à projets, c’est-à-dire une recherche fléchée, qui nécessite une dépense d’énergie terrible pour remplir les dossiers et détourne du travail de recherche à proprement parler”, explique Johanna Simeant-Germanos, professeure de sciences politiques à l’École normale supérieure et opposante à la LPPR, interrogée par France Culture.

En outre, renforcer le rôle de cet organisme risque de ne pas faire du bien à la recherche fondamentale. L’ANR “fixe des objectifs, et on ne peut pas dire par avance ce que doit découvrir la recherche fondamentale”, souligne Samuel Alizon.

C’est aussi une manière de procéder, qui cadre mal avec les exigences de la recherche en temps de crise. Anticiper ce qui plaira à l’ANR, préparer les dossiers, attendre la réponse de l’organisme : “C’est un système beaucoup moins réactif pour faire face à une crise comme celle du coronavirus”, résume le chercheur du CNRS. “Le financement par projet ne permet pas, par définition, de produire la science pour répondre aux crises, il arrive toujours après-coup”, rajoute Johanna Simeant-Germanos.

Le fait que ce projet de loi de programmation, en gestation depuis plus d’un an, ait maintenu des mesures comme le renforcement du rôle de l’ANR prouve, aux yeux de Samuel Alizon, à quel point “c’est une réforme déconnectée de la réalité de la recherche, et qui n’a pas tiré les enseignements de la crise sanitaire". En somme, le monde de la recherche déplore, à l’instar du personnel soignant tout le long des négociations du Ségur de la santé, le décalage entre les éloges officiels durant la crise et la réalité de ce que le gouvernement met sur la table pour améliorer leur sort.